« Chanter, c’est prendre soin ; écouter, c’est déjà agir »

Dispositif au sens foucaldien, tiers-lieu immatériel, le Centre International de Musiques Médiévales – Du ciel aux marges est un lieu unique en Europe, à la fois laboratoire de recherche, espace de création artistique et plateforme de transmission. Installé à Montpellier, au croisement d’une grande tradition universitaire et d’un tissu culturel dynamique, il propose de redonner vie aux musiques médiévales en les considérant non comme un patrimoine figé, mais comme une tradition vivante, enracinée dans les gestes, les voix, les mémoires et les pratiques.

Le CIMM articule trois dimensions essentielles :

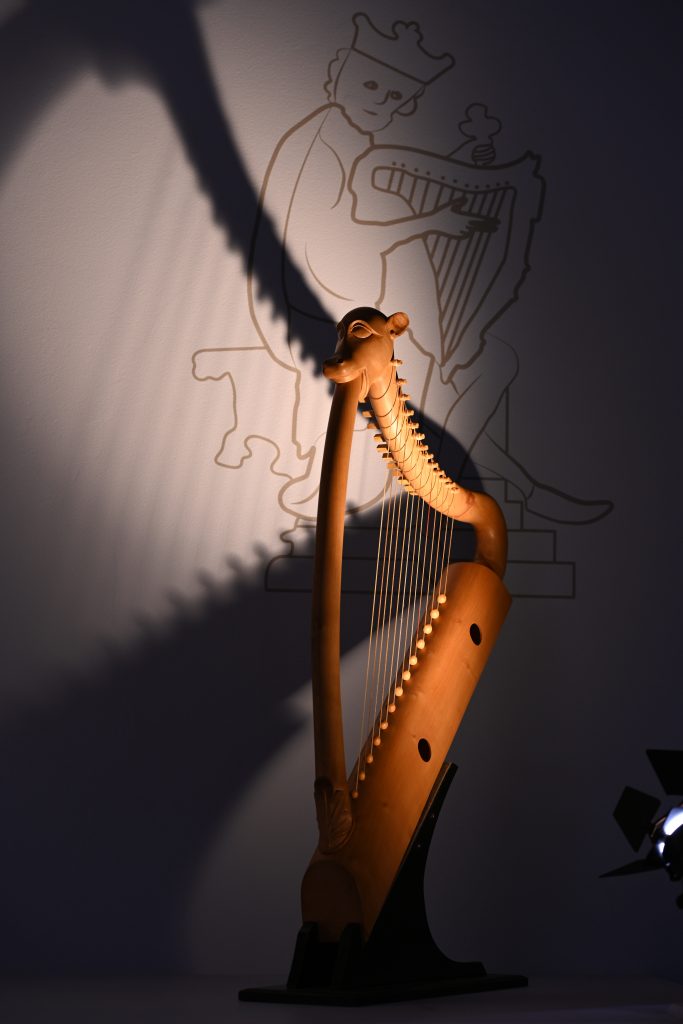

- La recherche et la recherche-création, menées en lien étroit avec l’Université de Montpellier Paul-Valéry et le CEMM (Centre d’Études Médiévales de Montpellier), mais aussi avec d’autres équipes françaises et européennes. Musicologues, chanteurs, archéo-luthiers, anthropologues travaillent ensemble sur les sources médiévales, les notations, les répertoires et les pratiques vocales et instrumentales. Ici, la science se fait avec et pour la société (SAPS).

- La création artistique, qui explore la spectacularité et la performativité des musiques médiévales : résidences d’artistes, spectacles, concerts et formes hybrides mettent en dialogue les héritages médiévaux avec d’autres traditions orales et modales, qu’elles soient méditerranéennes, populaires ou contemporaines.

- La transmission et l’éducation artistique et culturelle (EAC) : ateliers dans les écoles, formations universitaires, stages de pratique vocale, projets participatifs dans les quartiers ou en milieu rural. Le CIMM invite étudiants, enfants, chanteurs amateurs, publics éloignés des institutions, à réapprendre à écouter le monde par le chant et la musique.

Grâce à ses partenariats, le CIMM se définit comme un dispositif expérimental, synergique et systémique. C’est un laboratoire pour questionner :

- la vocalité (voix, geste, souffle, mémoire) ;

- la modalité (logique sonore et structure musicale des répertoires) ;

- la notation/consignation (que note la notation ?) ;

- la spectacularité et la performativité (mise en espace, mise en sens, incarnation, partage).

En ce sens, le CIMM répond à un enjeu scientifique, culturel mais aussi profondément politique. Politique au sens large, car il engage une réflexion sur la place des savoirs, des mémoires et des pratiques dans nos sociétés contemporaines. À l’heure où la mondialisation tend à uniformiser les cultures, le CIMM défend la diversité des traditions musicales et leur capacité à inventer du commun. Il contribue à une justice épistémique, en valorisant les savoirs souvent marginalisés – savoirs oraux, savoir-faire artisanaux, expériences corporelles – aux côtés des savoirs académiques.

Il affirme aussi une dimension écologique : le chant médiéval, lié aux cycles de la nature et aux rythmes du corps, rappelle que la musique n’est pas seulement un art, mais une manière d’habiter le monde en relation avec le vivant. Dans un contexte de crise climatique et sociale, « chanter, c’est prendre soin » : soin des voix, soin des mémoires, soin des communautés.

Par cette vision, le CIMM propose une autre manière de penser la culture : non comme un bien de consommation, mais comme une pratique partagée, qui relie les générations, les disciplines et les territoires. Loin d’être un retour nostalgique vers le passé, il offre une ressource critique et créatrice pour notre présent et notre avenir.

Lieu de recherche-création, de formation et de partage, le CIMM est un modèle transférable à d’autres champs artistiques et patrimoniaux. Il démontre que les musiques médiévales ne sont pas seulement des vestiges : elles sont une manière d’habiter le monde, aujourd’hui et demain.

Le CIMM n’est pas seulement un lieu de recherche et de création : il est un acte politique.

Il affirme que la musique n’est pas un simple divertissement, mais une manière d’entrer en relation avec le monde.

À l’heure où nos sociétés sont traversées par la crise écologique, les inégalités sociales et la standardisation culturelle, nous faisons le choix de défendre :

une écologie culturelle, où le chant et les musiques médiévales rappellent l’inscription des voix dans la nature, les cycles, les paysages, le corps, le souffle du vivant ;

une justice épistémique, qui reconnaît à égalité les savoirs oraux, les savoir-faire artisanaux, les expériences corporelles et les savoirs académiques ;

une diversité culturelle et sociale, en ouvrant les musiques médiévales aux artistes d’aujourd’hui, aux publics comme aux étudiants, aux luthiers comme aux chercheurs ;

une culture du commun, qui ne réduit pas la musique à un produit de consommation mais l’envisage comme une pratique partagée, un espace d’expérimentation et de soin collectif.

Chanter, c’est résister à l’uniformisation, c’est prendre soin des voix, des mémoires et des liens.

En ce sens, les musiques médiévales ne sont pas un vestige du passé : elles sont une force critique et créatrice pour réinventer notre manière d’habiter le monde.